開催報告 オレンジカフェ(2025.07.08)

開催報告 オレンジカフェ(2025.07.08)

2025年7月8日(火)に、当院の認知症看護認定看護師によるオレンジカフェ「認知症のことがよくわかるcafé」が開催されました。

暑い日にもかかわらず、会場はほぼ満席となり、たくさんの方にご参加いただきました。心より感謝申し上げます。

講演は、認知症を概念的に捉え、より理解を深めるために、4つのステップに沿って進められました。

ステップ1. 認知症とは?

まず「認知症とはどのような病気なのか」「どう付き合っていけばいいのか」のお話です。

認知症の定義は、脳がダメージを受けたために、ひとりの生活には支援が必要な状態にまで認知機能が低下した状態を指し、意識障害やうつ病などの精神疾患とは別のものになります。

日本における認知症の患者さんの数は、2025年には推計で700万人に達するといわれています。

認知症またはその予備軍としては、高齢者の約4人に1人がかかると言われているほど、誰がなってもおかしくない病気とされています。

認知症には4種類の代表的なものがありますが、中でも最多の66%を占めるのが「アルツハイマー型認知症」です。

認知機能が子供の発達過程を逆行し、最後は赤ちゃんの認知レベルにまで落ちてしまうというのが主な症状ですが、あくまで「認知機能」であり、精神や人生経験は失われないということに注目する必要があります。一人の人間として、幼児扱いなどはせず、尊厳を守るケアが重要とされています。

アルツハイマー型認知症の治療方法には、薬物治療と非薬物治療の2種類があり、投薬により7.5ヶ月程度の進行を遅らせる効果が期待されているそうですが、根本的な治癒には至らないというのが現状です。

ステップ2. 認知症という病気をうけとめる

認知症の患者さんは、「他者に迷惑をかけたくない」「自分を失いたくない」という不安な思いを抱きながら生きています。

そばでサポートする私たちとしては、

- 患者さんを焦らせない

- 患者さんの立場になって考える

- 自分だったらどう生きるかを共に考える姿勢をとる

など、思いやりを持って接する事が大切となっていくことを覚えておきましょう。

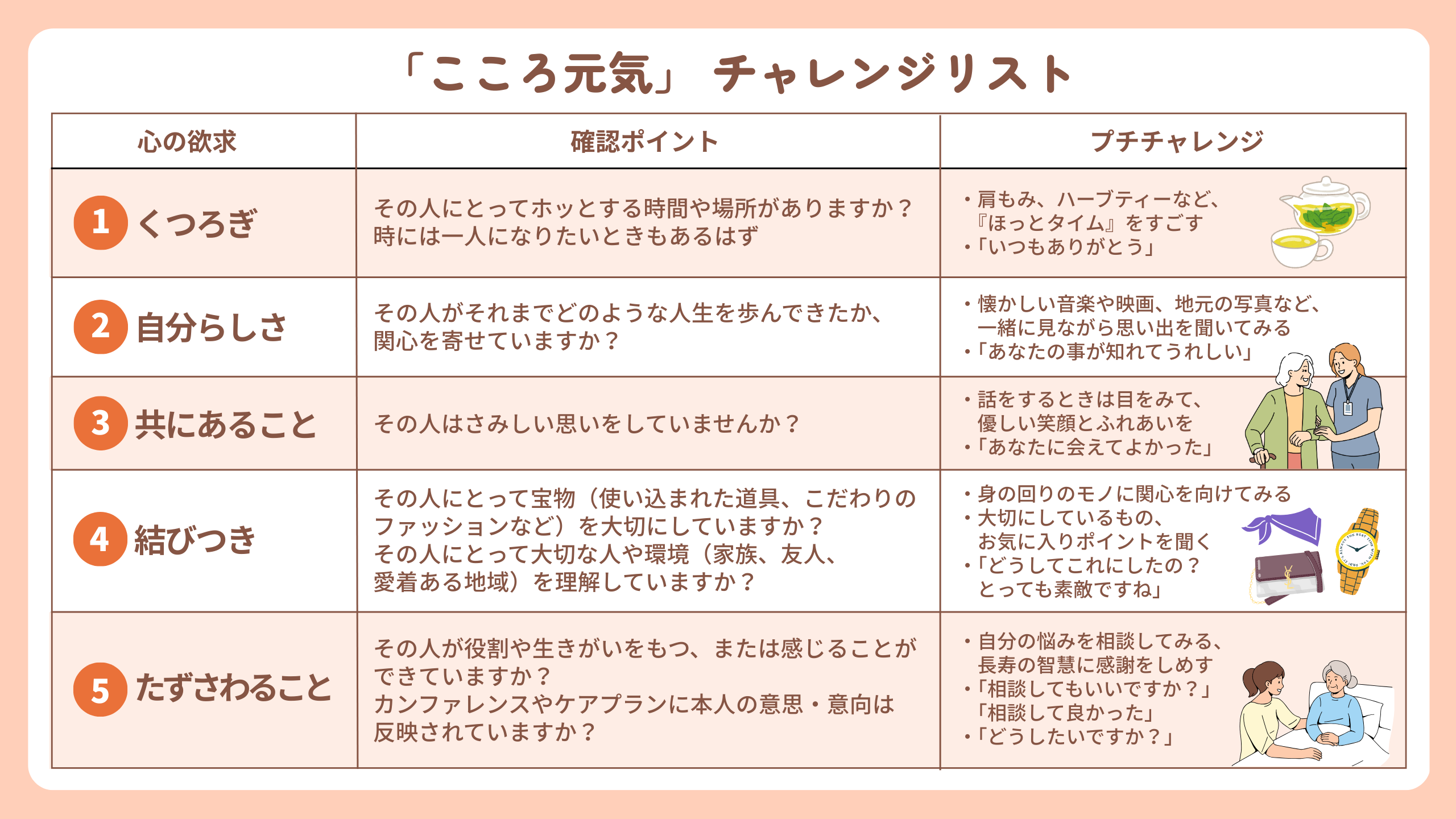

認知症の患者さんが求めていることは、

- 自分らしさ

- くつろぎ

- 結びつき

- 共にあること

- たずさわること

であるといわれています。

この5つが満たされていると、良い状態で過ごすことができるそうです。

認知症の患者さんの心をケアすることができるよう、チャレンジリストに挑戦してみましょう!

ステップ3. 認知症を予防する・進行を遅らせる

「MCI=軽度認知障害」は、認知症ではありません。44%は回復の可能性があります。

認知症は、早期に発見して適切なケアを始めるほど、病気の進行を穏やかにしたり、遅らせたりすることが可能になります。

にもかかわらず、多くの患者さんは、まだ軽度認知障害(MCI)の段階ではなく、認知症が軽度から中度に進行した状態で初めて医療機関を訪れています。

このため、もしご家族やご友人に「あれ?」と思うような症状が見られたら、一人で悩まず、できるだけ早く専門医に相談することが大切です。

脳の筋トレ‼「コグニサイズ」のススメ

脳は筋肉と同じで、使わないと衰えていきます。日頃から運動と同じように、脳を使うことを習慣づけましょう!

おすすめは「コグニサイズ」です。

- 運動 ウォーキング、両手グーパー、階段昇降など、全身を使った少し脈拍が上がる、軽く息が弾む程度の運動をする

- 認知課題 しりとり、計算、ハミングなど、たまに間違える程度の難易度で行う

「コグニサイズ」は、この二つを同時に行うことで効果を発揮する認知症予防の運動です。

普段使わない能力を「発揮する」ことが、進行を遅らせる=「今できる力」を失わないために大切になります。

会場では、みなさんで「上を向いて歩こう」をハミングしながら、両手グーパーを1分間行いました。

また、

- 認知機能低下の進行を予防するための生活のコツ

- 認知症になりやすいとされている生活習慣病(糖尿病・高血圧)に気をつける方法

- 病院を受診する際のチェックポイント

などの詳しいお話もありました。

ステップ4. 認知症と上手につきあう「3つのコツ」

コツ1. 認知症の2つの症状をわけてみる

認知症の症状には「中核症状」と「周辺症状」の2つがあります。

- 中核症状 = 注意・記憶・言語・視覚認知・実行機能・社会脳に障害が現れる症状

- 周辺症状 = 行動症状(暴言暴力・失禁・徘徊など)と心理症状(不安・抑うつ・幻覚妄想など)

このうち、周辺症状は改善が可能とされています。症状を見分けて、周辺症状を改善していくのが目標となります。

認知症の患者さんがリラックスして、安心できる「良い状態」を知ることが大切です。

本人が気持ちよく必要な行動に移れるように、言い方や伝え方を工夫しましょう。

逆に、患者さんが攻撃的になったり、不安になっている「悪い状態」を見極めることも大切です。

悪い状態(=周辺症状が起きている状態)は、下記のようなことがあると起こりやすいと言われています。

- 行動や言動を否定されたとき

- 自分では正しいと思っているのに怒られたとき

- 話を聞いてもらえなかったとき

- やりたいことを止められたとき

- 自分のしたくないことをさせられたとき

- プライドを傷つけられたとき

相手の立場に立って、自分がしてほしくないこと、言われたくない言い方はしないように心がけましょう。

コツ2. 認知症の人から見える世界を知る

認知機能が低下すると、どれほど不便・不快・不安かを考え、驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけないことが大切です。

コツ3. しくみを知ってそっとサポート

認知症の記憶障害について、その仕組みとサポートのポイントを知ることが大切です。

「見当識障害」

- 時間: 日時や季節がわからなくなる

- 場所: 近所なのに道に迷って帰宅できなくなる

- 人: 会話中に誰と話しているのか分からなく

「記憶障害」

- 同じことを何度も言う

- 置き場所を忘れる

脳にある「海馬」は記憶を司る大切な器官ですが、認知症により壊されることで新しい記憶を保存できなくなっていきます。

しかし、古い記憶は「その人にとって大切な記憶」として、きちんと脳に保存されています。その時の感情を引き出すような方法で患者さんとお話してみると、「良い状態」をキープできるかもしれませんね。

ご注意いただきたいのは「どうせ忘れるなら何を言ってもいい」ということではありません。

「感情」を司るのは海馬ではなく「扁桃体」と呼ばれる認知症になっても衰えにくい器官です。

「嬉しい」「楽しい」「大切にされている」 といったポジティブな感情は記憶に残りやすい一方、「誰もわかってくれない」「不安」「また忘れて情けない」 といったネガティブな感情も深く心に刻まれてしまいます。

記憶障害がある方との対話では、相手を安心させるような言葉遣いや関わり方が大切です。ネガティブな言葉や態度は、認知症を悪化させてしまう恐れがあるので、気をつけて接するようにしましょう。

今回のオレンジカフェでは、時間いっぱいまで多くの貴重なポイントをお話しいただき、認知症に対する理解がさらに深まりました。

「コグニサイズ」や「こころ元気チャレンジリスト」をぜひご自宅でも活用していただき、

身近な認知症の方との関わりがより良いものになることを願っています。

よくご覧いただいているページ