職員食イベントメニュー ✧12月編✧

nurse_days ナースの日々

認定看護師研修2 摂食・嚥下障害認定看護師研修

7月31日、摂食・嚥下障害認定看護師と歯科衛生士による、口腔ケアに関する研修が開催されました。

口腔ケアは日々の看護業務のひとつですが、慣れに頼らず根拠を持って実践できるよう、自分のケアの振り返り、学びを深める気持ちで研修に臨みました。

口腔ケアとは

口腔ケアには、

- 器質的口腔ケア(口腔清掃)

- 機能的口腔ケア(口腔機能回復)

があります。

器質的口腔ケア(口腔清掃)のイメージが強いですが、機能的口腔ケアも同じく重要であり、両方を合わせて行うことが「口腔ケア」となります。

器質的口腔ケア(口腔清掃)

歯磨きや義歯の清掃を通じて口腔内を清潔に保つケア

→ 誤嚥性肺炎をはじめ口腔内細菌による感染の予防につながります。

機能的口腔ケア(口腔機能回復)

口周りの筋肉を鍛える体操や唾液を促すマッサージなど、食べたり話したりする口腔の機能を回復・維持させるためのケア

→口腔機能を維持・向上することでQOL(生活の質)向上につながります。

口腔機能とは

口腔機能は、

- 食べる

- 話す

- 呼吸する

- 表情をつくる

- 味わう

- 唾液を分泌する

の6つの役割があります。生命維持やコミュニケーション手段としても重要な機能です。

唾液は健康の鍵

口腔機能の中でも「唾液」の働きはとても大切です。

唾液には潤滑、浄化、歯の保護、粘膜修復、洗浄、緩衝、抗菌作用といった多くの役割があり、口腔内を健康に保つための鍵となります。

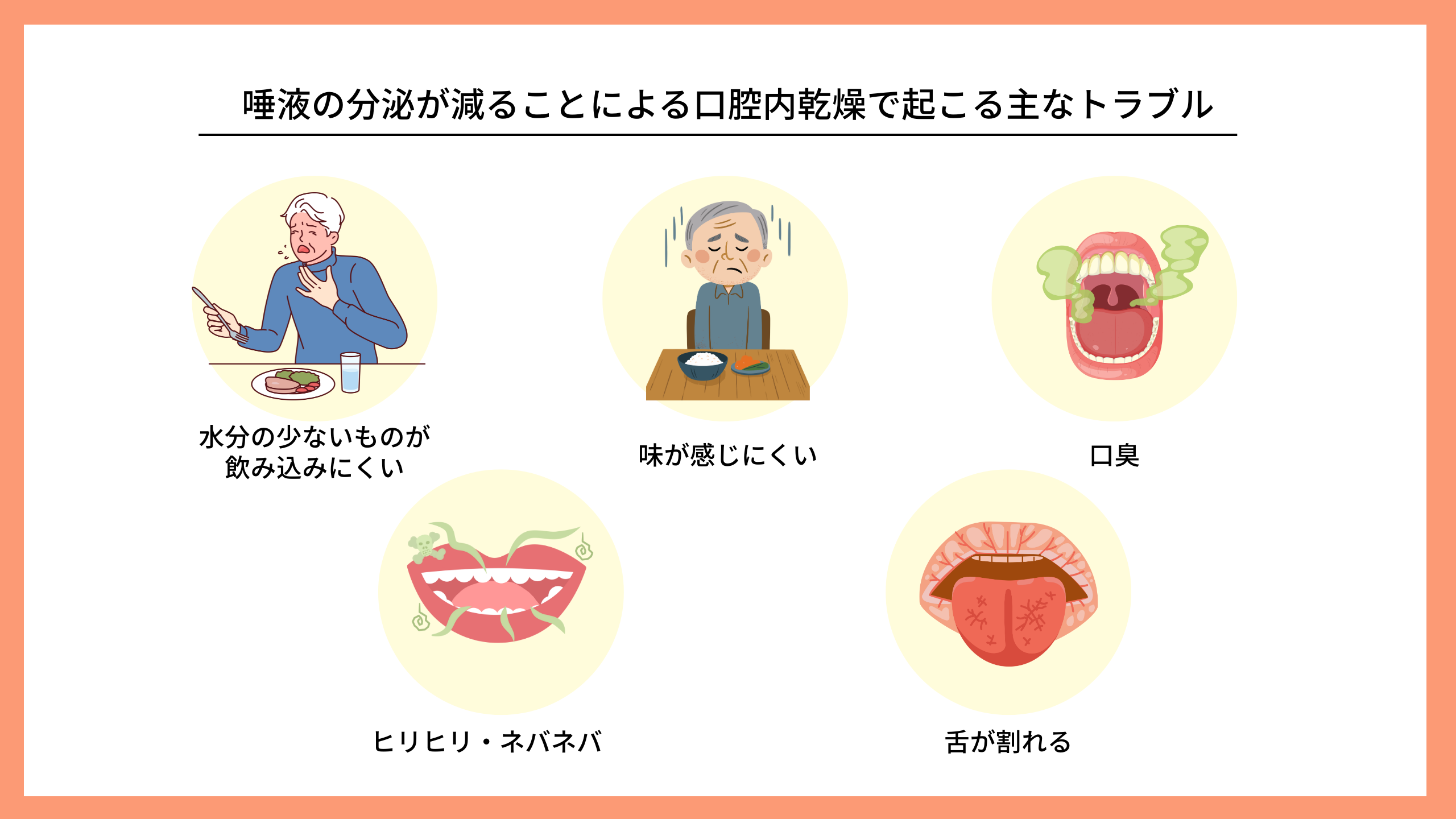

一方で唾液の分泌が減少すると、味覚の低下、口臭、舌のひび割れなどの問題が生じます。

口腔内が乾燥すると唾液の働きが妨げられ、舌の運動機能も低下し、誤嚥などの摂食嚥下障害につながる危険性があります。

さらに、歯周病菌が血液に乗って全身に運ばれる「歯性病巣感染」は、さまざまな全身疾患の原因となる可能性があるため、日々の口腔ケアが重要です。

基本的な口腔ケアの流れ

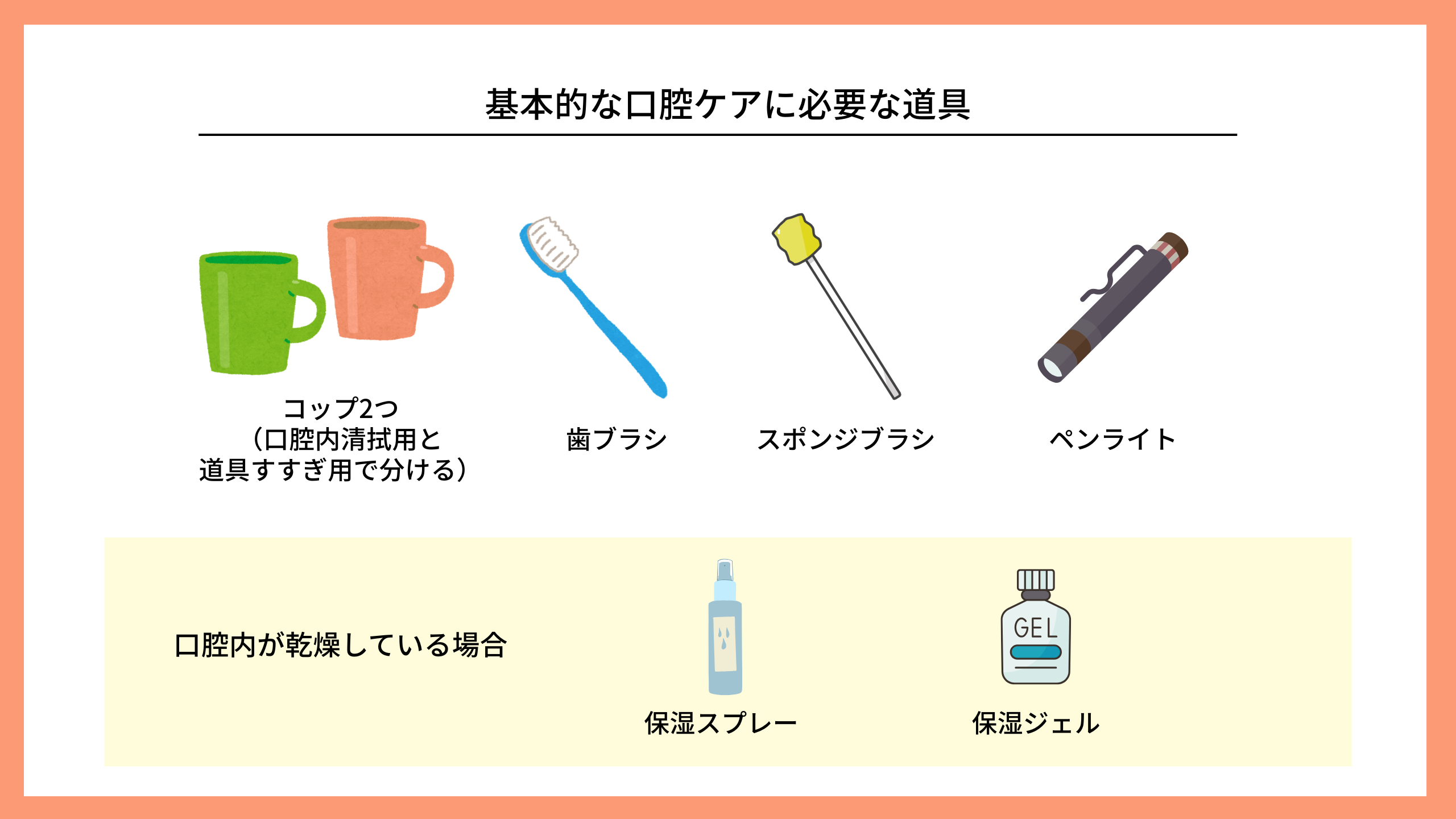

物品の準備、観察、誤嚥しにくい姿勢への調整、保湿、清掃、汚染物の回収、仕上げの保湿といった具体的な手順をスライドの写真や動画を見ながら確認しました。

重要なポイントとして、

- 個々の状態に合わせた適切な口腔ケア用品の選定

- 誤嚥しにくい姿勢の調整

- 患者さん自身に口腔ケアの大切さを知っていただくこと

の3点を学びました。

また、唾液の分泌を促す「唾液腺マッサージ」はリラクゼーションにもなるため、歯磨きの前に行い「口腔ケアは気持ちがいいもの」という印象を持っていただくのも工夫の一つであることを学びました。

口腔ケアの回数については、挿管の有無や、食事摂取の状況、ADLの状態に応じて、朝夕の2回または毎食後の3回と基本します。汚染が強い場合には、基本ケアの合間に粘膜ケアを追加すると良いということも学びました。

最後に、道具の管理方法やおすすめの口腔ケア用品を紹介いただき、講義は終了しました。

実践と体感!

座学のあとは実際に歯ブラシを使い、歯にあてる角度や圧のかけ方を学びました。

さらに、ガムを噛んで、「唾液の分泌」を実感したり、舌でガムを移動させて丸めることで「食塊形成」のプロセスを体感しました。

研修を終えて

実践も交えた2時間の研修を通じて、口腔ケアは単なる衛生管理ではなく、患者さんの全身の健康と生活の質を向上させるための重要なケアであることを再認識しました。

今後は、患者さんのセルフケア能力を高めるための声かけやサポートを意識的に行い、個々の状態に合わせた道具選定、適切な口腔ケアを実践していきたいと思います。

日々の口腔ケアで「食べる」「話す」といった口腔機能を守り、患者さんが笑顔で過ごせるよう努めてまいります。