職員食イベントメニュー ✧1月編✧

nurse_days ナースの日々

ラダーⅠ トライ者研修 「輸液・シリンジポンプ研修」

9月22日に「ラダーI 輸液・シリンジポンプ研修」が行われました。

輸液とは、患者さんの体内に「点滴」を主とした方法で、血管を通して水分・電解質・栄養などを一定の時間をかけて注入する医療行為を指します。

様々な種類の輸液を、患者さんの状態や目的に応じて使い分ける必要があり、ひとつひとつの特徴をしっかり理解しておくことが大切です。

今回は、講師の方をお迎えし、輸液についてご講義いただきました。

また、輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱いについては、当院の医療機器安全管理者である臨床工学士から講義が行われました。

輸液について

スライドや資料を見ながら、日頃取り扱っている輸液について理解を深めました。

輸液の目的と基礎知識

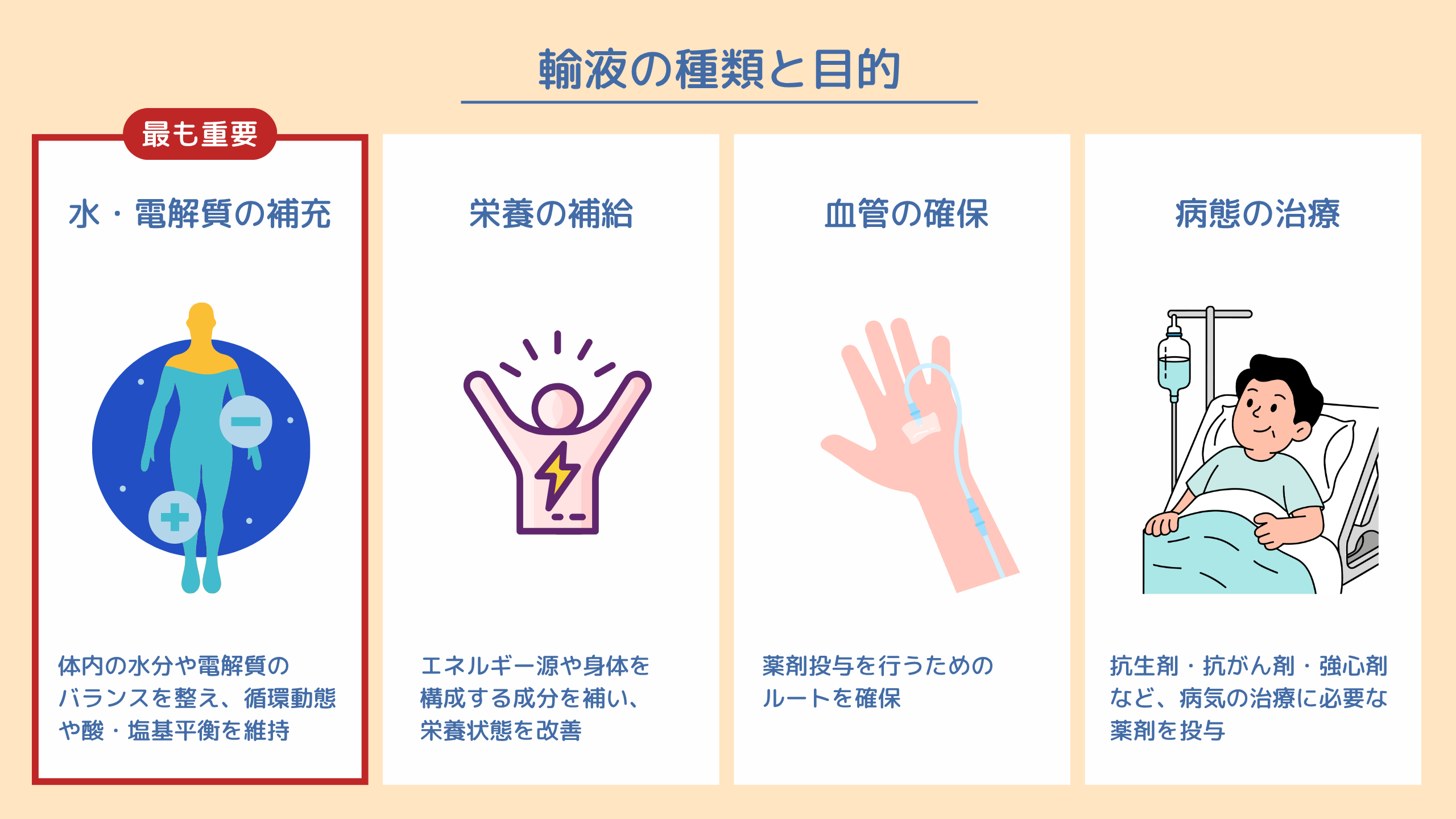

輸液にはおよそ100種類以上があり、患者さんの状態や目的に応じて使い分けられます。

主な目的は次の4つです。

体内の水分と電解質

人の体の約60%は水分でできています。そのうちおよそ40%は細胞内に存在しています。

体内の水分は、「細胞内」と「細胞外(血液・組織液など)」で構成が異なり、電解質の分布にも特徴があります。

| 分布 | 主な電解質 |

|---|---|

| 細胞内液 | カリウム、マグネシウム、リン酸 |

| 細胞外液 | ナトリウム、クロール |

これらの電解質は、筋肉や神経の働き、体液バランスの維持に欠かせません。

| 電解質 | 役割・特徴 |

|---|---|

| カリウム | 筋肉の動きや神経伝達に関与。急速に投与すると心停止を起こす危険があるため、慎重に管理が必要。 |

| ナトリウム | 細胞外液に多く、体液の浸透圧維持に関与。骨にも多く含まれ、骨折時にはナトリウム値が上昇。塩分制限が必要な方でも、1日3~6gは必要。 |

輸液の種類

輸液は、血漿の浸透圧(約250 mOsm/L)と比較して、その浸透圧の違いによって分類されています。

| 種類 | 成分・特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| 低張液 | 筋電解質を含まない。細胞内へ水分が移動しやすい。 |

蒸留水 |

| 低張電解質液 | 維持液として使用。少量の電解質を含み、長時間の補液に適している。 |

維持液1〜4号など |

| 等張液 | 血漿とほぼ同じ浸透圧で、細胞外液に分布。体液の補充に使用。 | 生理食塩水 リンゲル液 5%ブドウ糖液 |

| 高張液 | 浸透圧が高く、細胞外へ水分を引き出す。 | 20%ブドウ糖液 10%生食 10%アミノ酸液 |

維持液

「維持液」は、食事がとれない方や脱水状態の方などに使用される、細胞内まで水分と栄養を届ける輸液です。維持液には1号~4号までの種類があり、目的や患者さんの状態に合わせて選択されます。

栄養素の役割・必要性について

私たちは生命を維持するために、日頃の食事から、タンパク質・脂質・糖質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素をバランスよく摂取しています。

疾病などにより低栄養状態に陥っている患者さんの栄養アセスメントを行うため、患者さんの状態に合わせた栄養補給法を選択する必要があります。

各栄養素の投与量

| 栄養素 | 投与量の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| タンパク質(アミノ酸) | 0.8〜1.0g/kg体重/日 | 病状が比較的安定している場合の目安。侵襲や障害の程度により窒素喪失量が異なるため、病態に応じて調整が必要。 |

| 脂質 | 約1g/kg体重/日 | 総投与エネルギーの20〜30%を脂質で投与。過剰投与による肝機能障害などに注意。 |

| 糖質 | 総投与エネルギー(kcal)− タンパク質(kcal) − 脂質(kcal) |

残りのエネルギー量を糖質で補う。 |

栄養補給の選択基準

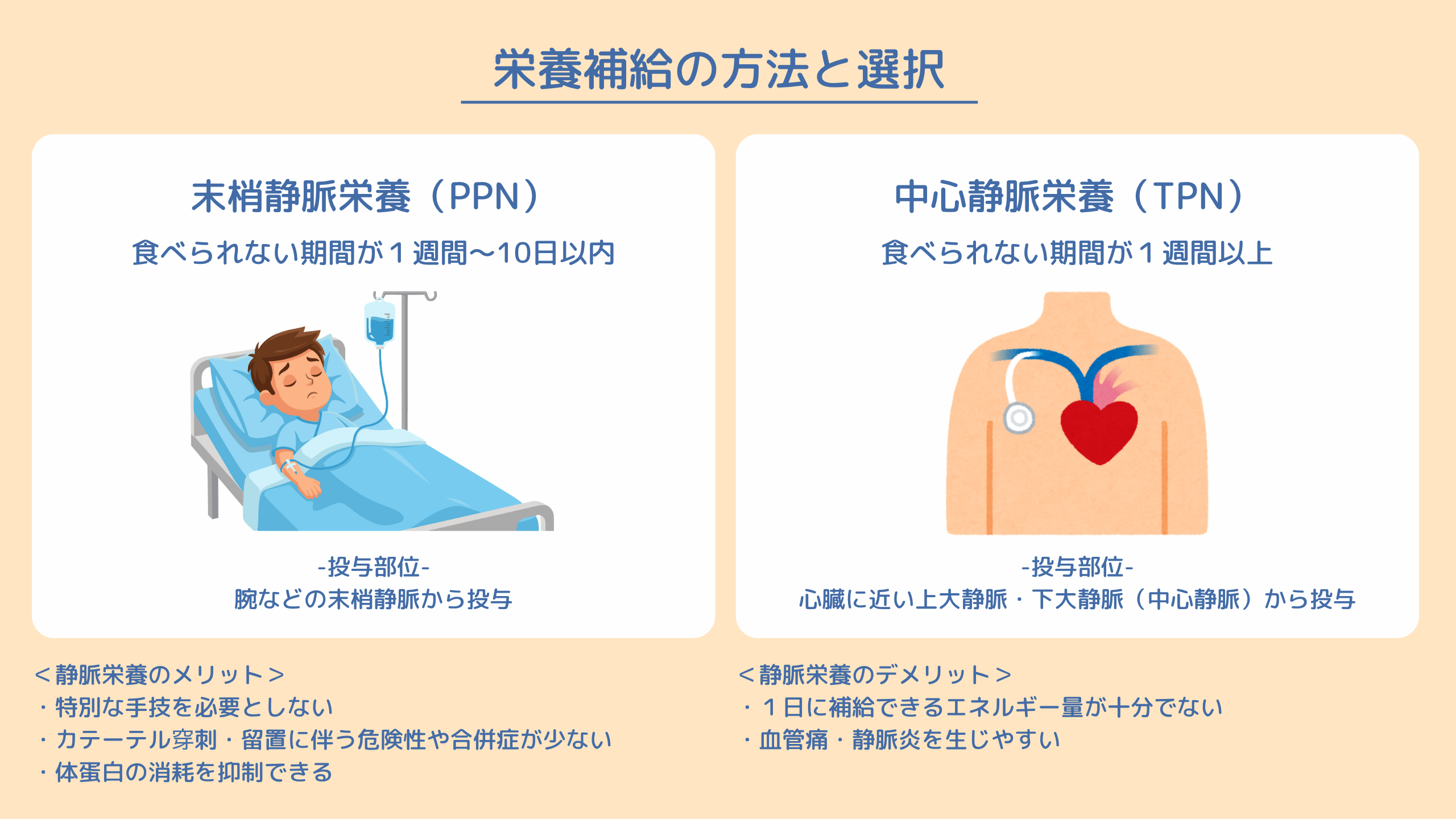

患者さんの「消化管機能が機能しているか、いないか」によって、どの栄養療法が必要となるかが変わります。今回は「消化管機能が機能していない場合」の静脈栄養について学びました。

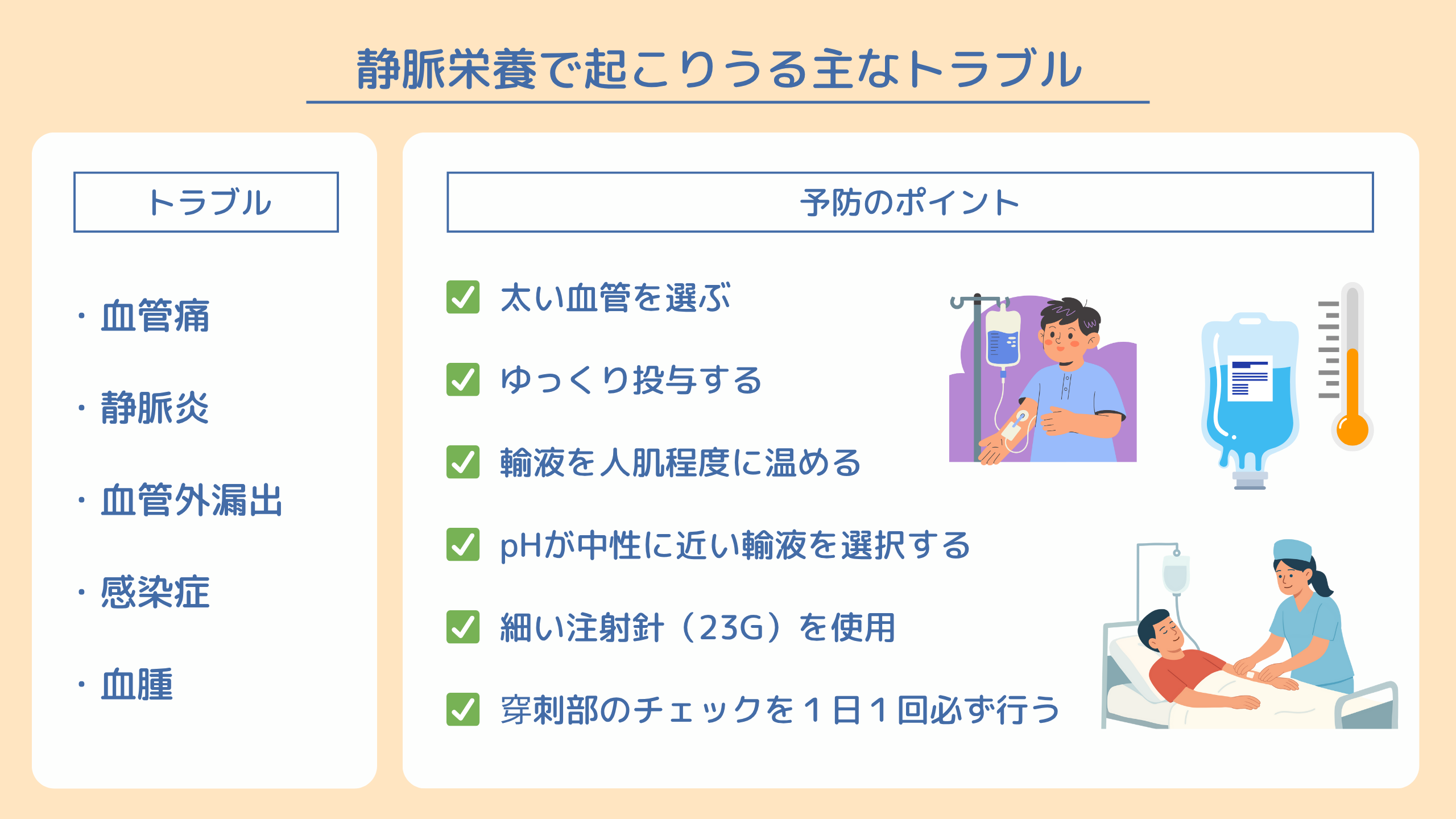

主なトラブルと予防法

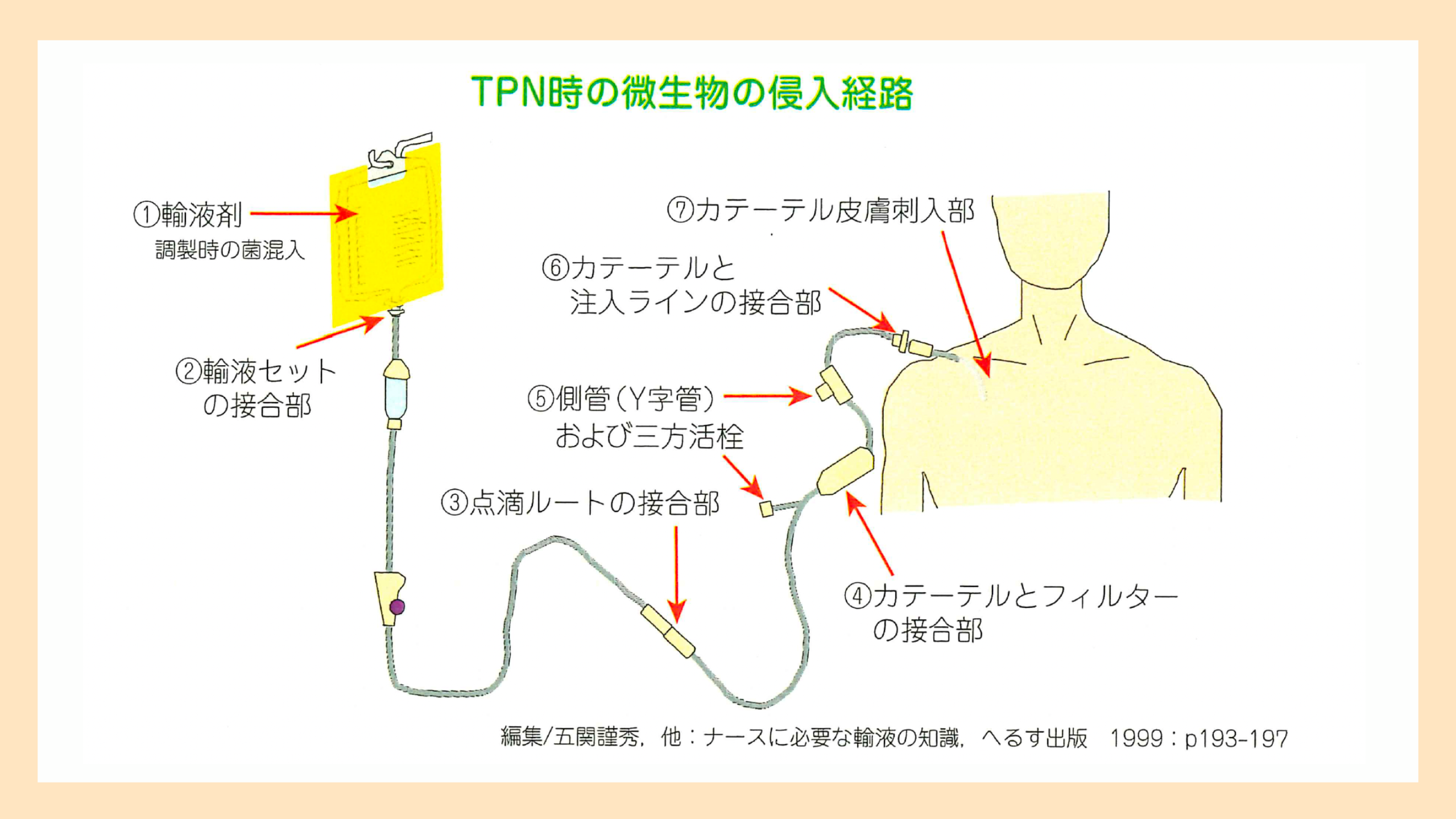

また、カテーテル留置中は感染症のリスクが高まります。

特にシーツ・タオル交換時には、数十秒の動作でも空気中に菌が舞うという報告があります。そのため、

- リネン交換直後にはカテーテル交換を行わない

- 体位変換や着替え時に不用意にルート接続を外さない

などの注意を徹底する必要があります。

中心静脈栄養(TPN)

<主な適応>

原則として経腸栄養が不可能な場合や、中心静脈栄養が有利な場合にのみ適応されます。

- 経口摂取が不十分または不可能

(消化管縫合不全・消化管通過障害・食欲不振・嘔吐など)

- 経口摂取が望ましくない

(炎症性腸疾患・重症下痢・腎不全など)

<特徴>

- 心臓に近い上大静脈から投与するため、高濃度の輸液も安全に投与可能

- 鎖骨下静脈は太く、カテーテル走行距離が短いため血栓形成が少ない

<注意点>

- 急に開始・中止できない(2〜3日かけて徐々に慣らす)

- 急な中止は低血糖を引き起こす恐れがあるため、減量して離脱する

<主なトラブル>

| トラブルの種類 | 主な内容 |

|---|---|

| カテーテルによる合併症 |

|

| 代謝に基づく合併症 | 高血糖/低血糖、電解質異常、必須脂肪酸欠乏症、微量元素欠乏症、ビタミン欠乏症、代謝性アシドーシス、乳酸アシドーシス、高Cl性アシドーシス |

輸液ポンプ・シリンジポンプ実技

講義では、当院におけるインシデントレポートより、現場のどのような状況で問題が起きやすいか、何に気をつければ良いかなどを考察することができました。特に念を押して確認があったのが「添付文書」です。薬剤に付いている添付文書は薬を扱う上でとても大切な情報源となります。添付資料はネットで検索すれば最新版を見つけられるので、使用前に必ず目を通すように習慣づけていきたいと思います。

実技パートは、今回は特別に「敢えて間違ったやり方をして、アラームが鳴る状況を起こし、そこからどう対処するかを学ぶ」という主旨で行いました。実際の機器を使用しながら、基本的な取り扱い方法から現場では許されない失敗の状況まで幅広く体験でき、指摘やアドバイスをもらえる貴重な時間となりました。

まとめ

今回の研修を通して、看護師として必要な輸液・栄養管理の基礎知識と、輸液・シリンジポンプの安全な取り扱いについて学ぶことができました。

普段使用している輸液やポンプも、「何のために、どんな状況だから」使用するのかという根拠を意識して扱うことの重要性を改めて実感しました。

今後は、研修で得た知識や実技での体験を日々の看護に活かし、観察・清潔管理・適切な投与手順を一貫して行うことで、安全で質の高い看護を提供していきたいと思います。